硬件产品研发的难点

目录

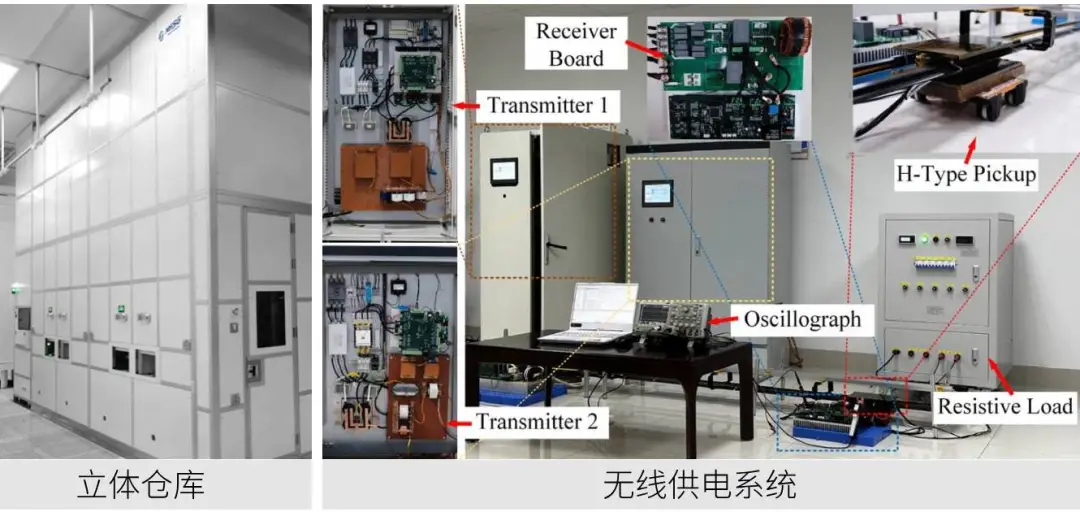

做过两个硬件产品,一个是自动化立体仓库,另一个是无线供电系统。踩了一些坑,本文做个记录。

选型

做产品开发,不用从头造轮子,做「集成」是基本功。选哪些标准模块,来实现产品功能,这就是选型。

以自动化设备为例,标准模块有四类:

- 动力类,如电源、电机、减速机、链条、皮带等;

- 感知类,如激光雷达、反光片、标签读取器、定位器等;

- 通讯类,如485、Ethernet、蓝牙、WIFI等;

- 控制类,比如继电器、PLC、PCB板等。

选型考虑三个层面:一是产品本身,比如类型、参数、性能;二是供应链,比如质量、交期、价格和起订量;三是售后,例如技术支持和质保。

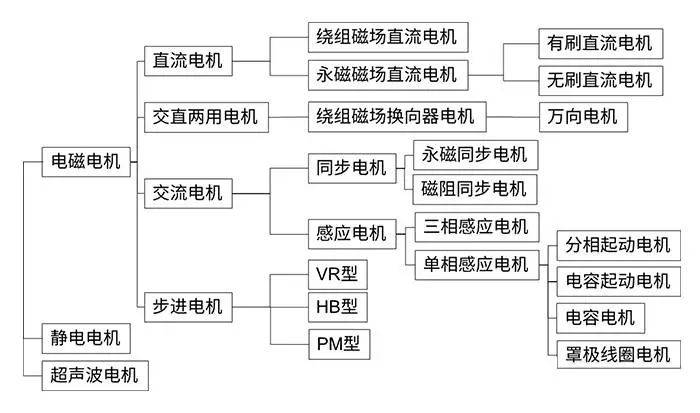

举个例子。做电机选型,你看下图(来自网络),有多少类型。

种类不少,各有应用场景。接着是型号,要看功率、电压、电流、通讯协议等等。还有性能,看定位精度、加速度、速度、寿命等等。

一个完整的产品,组件可能有成百上千种,类型有机械、电气、电子、控制、通讯、软件等等。组件种类越多,集成难度越高。

做集成不是无脑缝合,要综合考量成本、性能和稳定性。

供应链

选型完成后,接下来是采购,这是供应链。供应链不好做。

简单说明一下。

- 控成本。找多个供应商,进行比价。还要定采购量,量大就便宜。但卖不掉就是损失。平衡点不好把控。

- 保质量。为了保障交付质量。很多时候,需要厂堪,甚至要介入生产。

- 保交期。要时刻关注延期风险。例如,过海关、恶劣天气、物料不齐、法定假日、排期调整等。

- 保稳定。关键零部件,得有第二供应商,从而保证供货的稳定。零部件数量越多,供应商的管理难度越大。

仓储

物料买回来,得找个地方放,即入库。入库要检查来料的质量,确认型号和数量。用物料的时候,执行出库,要做出库检查。关注三个指标:成本、容量、吞吐量。成本是关键。库房有成本,管理有成本,装卸货有成本。

制造

需要场地、设备和工人,这都是成本。主打一个不停产。设备不停,人也不停。停是损失,不饱和也是损失。有些时候,亏本都要生产。制造考验的是管理。要管设备和人员,以及生产计划。软件系统很有用,比如排产系统、排班系统、物料管理系统等等。

质量

制造的产品,需要符合质量标准,包括国家标准、行业标准,以及企业标准。

质量从三个维度考虑:

- 制造质量。机械点检,例如水平度、误差、干涉点;电气点检,例如端子、布线、颜色、标签等。

- 产品质量。做好产品测试,包括模块测试、功能测试和压力测试。保障产品的功能、寿命、稳定性、噪音、辐射等符合要求。

- 产品风险。要做失效分析(FMEA)。当产品故障时,确保不会出现重大损失。

交付

硬件交付,一般要做调试。主要有三个方面:

- 机械调试,主要位置校准,比如原点、水平度、站位等等。自动化设备常用。

- 电气调试,测量和调整 LCR,即电感、电容和电阻。

- 软件调试,一般是跟客户的设备调试通信接口。

此外,还要考虑打包和运输。交付成本也不低。

开发

产品要求越高,开发难度越大。篇幅有限,这里不展开。

说两个麻烦。

- 图纸管理。一个设备,可能有上千张图纸,有机械图、电气图、布局图、施工图,有三维图(电子),也有二维图。这怎么管理。手动管理,容易出错。错一次,可能就是几万块损失。用 PDM 软件也行,一个 license 大概 2.5 万元。

- 定接口。软件只要定字段。但硬件更麻烦,要考虑机械和电气。机械主要是结构,电气主要是电源、线缆、端子、通信协议等。

流程

回顾前面的节点。环环相扣,缺一不可。问题来了,这么多环节,怎么协同。

问几个问题。

- 选型的是研发,不是供应链。那供应链怎么评估供应商。

- 下单的是供应链,做检查的是仓库。检查项是什么,标准是什么。

- 制造怎么做,质量标准怎么定,测试怎么做。

要解这些问题,就需要流程。换句话说,定义各环节的接口,即输入和输出。即,标准化的文档。例如,制造手册、交付手册、采购单、质量点检表、测试报告等等。ISO9000 质量认证,就是对流程的规范。有了标准流程,不仅能提升组织效率,还能促进产品质量的提升。

最后,做个总结。搞硬件产品,真是不容易。每个环节,都要花钱。商业链路长,协作成本高,试错成本也高。换个角度看,一旦做成功,这就是护城河。