注意软件开发的成本

目录

我一直觉得,搞软件开发,应该是个脑力活,而不是个体力活。比如,有个需求过来,得先理解业务背景,然后思考解决方案,再评估成本和收益,最后才是软件实施。这其中的思考,很大程度上决定了软件开发的效率、质量和效果。

而实际情况是,一堆需求在排队,做都来不及,哪有空思考。于是脑力活变成了体力活,就像流水线上的劳工。

要知道,体力活按工作量算,干得多拿得多。但问题来了,软件开发却不是这样,工作量差不多,有人拿得多,有人却拿得少。

我举个例子,有两个产品团队(简称 B 和 C),其中 B 团队面向公司内部,而 C 团队面向外部客户。B 团队做了个流程审批系统,给内部流程提效;C 团队做了个订单管理系统,给公司挣钱。

B 是成本中心,C 是利润中心。假设两个团队规模一样。哪个团队拿得多?正常情况下,当然是 C 团队。

讲这个小故事,就是想提醒大家,不要只关注开发效率,还要关心成本(和收益)。

无论你是一个团队负责人,还是个开发者,请不要被动接需求,更不要脱离业务。否则你会发现,事多钱少责任大,开会扯皮氛围差。

有人可能不信,接下来我讲更多的例子。

效率问题

下面这些问题,你有没有遇到过?

1、明明按照需求做了,但业务反馈产品不好用。

2、产品上线,但是不稳定,隔三差五出问题。

3、排期紧张,然后仓促上线,最后效果达不到预期。

4、一个内部软件,做了好多年,一直在小修小改。没技术含量,也没成就感。

5、团队的人离职频繁。

6、前人挖坑埋后人。祖传代码不敢动,一动就出问题。

7、开发周期越来越长,尤其是测试和调试费时间。

8、老板为了提高研发效率,开始抓流程,搞项目管理。

理想情况下,你想要快速迭代,得到一个好产品。实际情况是,你迭代得很快,很快做出一个烂产品,而且越做越烂。究其原因,很大程度上是“只看效率”惹的祸。

看起来做了很多需求,效果却不尽人意,维护和升级成本高,还搞出一堆问题。然后发现人不够,招了更多人,接着搞出更多问题,业务上一团糟。这个时候,只好去抓流程,搞项目管理。

最后没办法了,重构产品,一切推导重来,开启新一轮“效率循环”。

这样的软件研发模式,跑得很快,但成本很高。

原因分析

追求效率本身没有错,但是应该讲究正确的方法。如果不顾实际业务情况,盲目追求效率,就会南辕北辙。比如,开发时间长,需求做得少,系统不稳定,然后就说效率低。这样不仅伤人,还会让结果更糟。

下面分析一下原因。

不做设计

按我个人的经验,设计方案和验证方案很花时间,而且产出是文档,不是代码。有些时候,做着做着,还会把之前的方案推倒重来。这个时候,等于啥也没产出。在有些人看来,这等于啥也没干,等于摸鱼。

当然,我不这么认为,我觉得这些探索非常有价值,一是理解业务,二是避免浪费研发资源。

当然,领导不一定买账,如果领导不买账,就先把代码写了交差,做设计是不可能的。

不管质量

“倒排”有没有听过?简单来说,就是倒着排期。先定上线日期,再定开发节点的交付日期。一般来说,倒排会压缩开发时间。

时间不够怎么办?

不写文档和注释,不做抽象,不管代码规范,不搞代码评审,甚至不测试。搞算法的同学,你们咋测试的,来说说看?搞后端开发的同学,有几个写单元测试的?

出了问题怎么办?

各职能团队要记得互相甩锅。这不是互相伤害,而是互相帮助。因为老板一看,原来是流程问题,这样大家都没责任。

没成就感

搞软件开发,是一个技术活。同一个功能,不同的人去实现,写出来的代码可能天壤之别。好的代码容易读懂、维护和扩展;而差的代码恰恰相反,给后续的开发带来巨大的成本。

实际工作中,提高开发质量几乎没有收益,不如做一个合格的码农(Coding Peasant)和调包侠(API Caller),因为出活快。称号还可以再细分,CRUD 宝宝(CRUD boy)送给后端开发,SQL 宝宝 (SQL boy)送给算法和数据。

这是自嘲,体现的是不满。很多技术人,想做好技术,想写好代码,奈何环境不允许。

没归属感

业务提需求,产品经理过一道,然后丢给技术排期。做业务的不懂技术,做技术的不懂业务。产品经理有时候是粘合剂,有时候搅浑水。

很多时候,搞开发的是个工具人。当然,开发也要从自身找问题。这里不检讨,只描述现象。

结果就是,各职能之间,目标不同,立场不同,收益也不同。这种情况下,别说效率,能把项目搞上线已经是万幸。

面向成本

想要提高产出,不应该堆砌需求数量,而是去理解需求,去研究低成本(高收益)的解决方案。归根到底,还是成本和收益问题。

下面分享一些我的设计理念,主要从成本角度考虑,包括使用成本、研发成本、维护成本、协作成本和项目收益。

使用成本

做一款软件,是给人用的,就有使用成本。如果使用成本太高,用户就不会接受。

我举个例子。在电商行业,把两个商品打包在一起卖,叫做组合装。

现在要做一款产品,来生成组合装。看起来很简单,是不是?

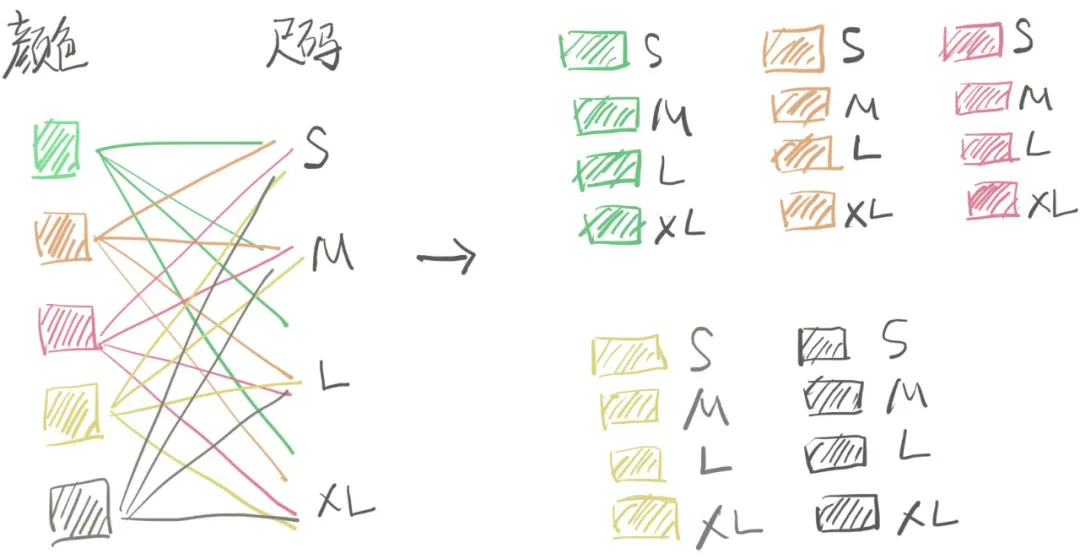

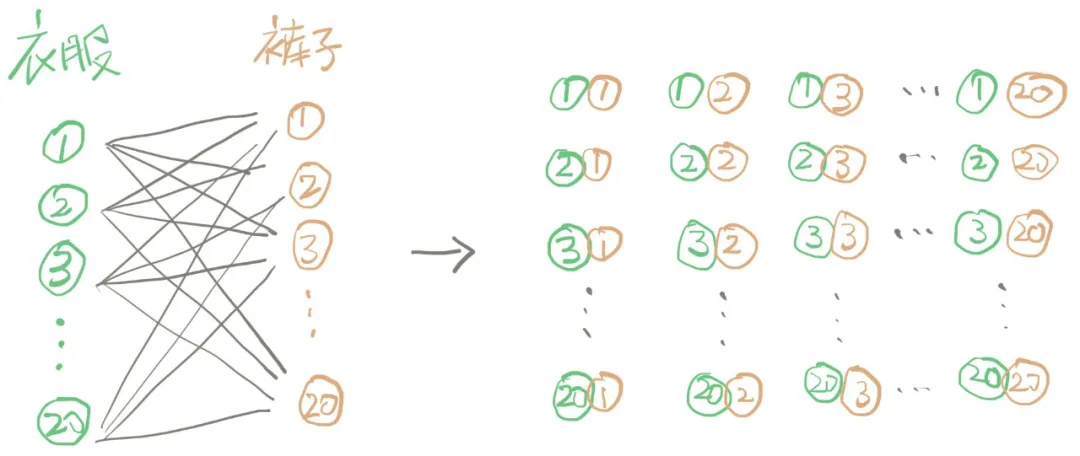

现在要把衣服和裤子组合,其中衣服有五个颜色、四个尺码,裤子也是。那么衣服和裤子各有 20 种规格。

两个款衣服组合在一起就是 400 种规格!

我见过一款产品,它一次性生成 400 个表单!你要逐个处理,把需要的留下,然后填写基本信息,比如名称、描述、价格等等;把不需要的删掉。

这样的产品,笛卡尔见了直呼过瘾,用户见了绕道走。好产品要想办法降低用户的学习成本和使用成本。

研发成本

有些技术方案听起来很不错,但是研发成本非常高,比如线上化和中台化。

线上化就是把一些线下业务流程,比如 Excel 报表、邮件审批等等,搬到线上系统;中台化就是做企业内部的平台,常见的是数据中台。这些都属于基建工程,但基建搞到最后,还是要服务业务。

基建投入是个无底洞。应该搞到什么程度?去解决什么业务问题?

能不能用更低成本的方式去替代?

好的技术方案,应该可以用低成本去验证,使得业务风险可控,业务收益可评估。

举个例子。我有个朋友,在某个电商公司,有段时间用户投诉率比较高。为了改进用户体验,这家公司做了一个工单系统,作用是让客服把收集到的问题,提交到工单,然后反馈给商品开发团队。

先不讨论这个工单系统能不能提升用户满意度。至少可以想一想,是否可以通过发邮件验证效果?

我的思路是,首选不写代解决问题,其次是用策略解决问题,再次是用算法解决问题,最后才是用产品解决问题。有些人动不动就上模型、上产品,我认为这是一条昂贵的思路。

维护成本

因为业务多变,所以软件要维护。

为了降低维护成本,要设计方案、明确规范、定义接口;要考虑业务变化,可扩展性,以及软件的生命周期;要有必要的文档。

如果不搞这些,重写代码有可能比维护老代码还容易。

协作成本

一个软件产品,往往涉及多个职能,比如业务、产品、设计、前端、后端、算法、数据、测试和项管。需要考虑团队之间的协作成本,比如提升开会效率,用文档沟通,明确目标和分工等等。

举个例子。我曾经见过一个大场面,十个人开会,最后一个人干活,这个人就是我。你说这协同成本高不高。

我斗胆提出一个指标,叫“搬砖率”,用干活人数除以开会的总人数。你不妨算算自己公司的搬砖率。搬砖率太低也不是个好事。

项目收益

软件开发不是体力活,它不按劳动量分配收益,而是按价值。即使当前的研发流程是流水线,我们作为其中的参与者,始终要思考项目产出的价值。

如果预估的业务价值低,应该想办法降低投入成本,或者用技术手段去创造更大的价值。

总结

前面啰嗦了一大堆,就是想让大家更多地关注软件研发的成本和收益。避免吃力不讨好,避免掉进陷阱。

最后再强调一遍,软件开发,是个脑力活,不是体力活。